Ricardo F. Morín

Octubre de 2025

Oakland Park, Fl

Introduction

Percibir suele parecer un acto inmediato y sencillo. Vemos, oímos, reaccionamos. Sin embargo, entre ese primer contacto con el mundo y las decisiones que tomamos a partir de él, ocurre algo más lento y más frágil: la formación del sentido. En ese intervalo —entre lo que se presenta y lo que afirmamos— se juega no solo la comprensión, sino también la ética.

Este ensayo parte de una inquietud simple: ¿qué cambia cuando comprender importa más que afirmar? En una cultura que privilegia la reacción, la utilidad y la certeza, detenerse a percibir puede parecer improductivo. Sin embargo, es precisamente esa pausa la que permite que la experiencia se ordene sin violencia y que la relación entre la conciencia y el mundo conserve su proporción.

La ética de la percepción no propone reglas ni sistemas morales. Explora, más bien, cómo una atención sostenida —capaz de recibir antes de imponer— restablece la coherencia entre la vida interior y la realidad compartida. Desde ese gesto básico, la ética deja de ser una norma externa y se vuelve una forma de estar en relación.

Percepción

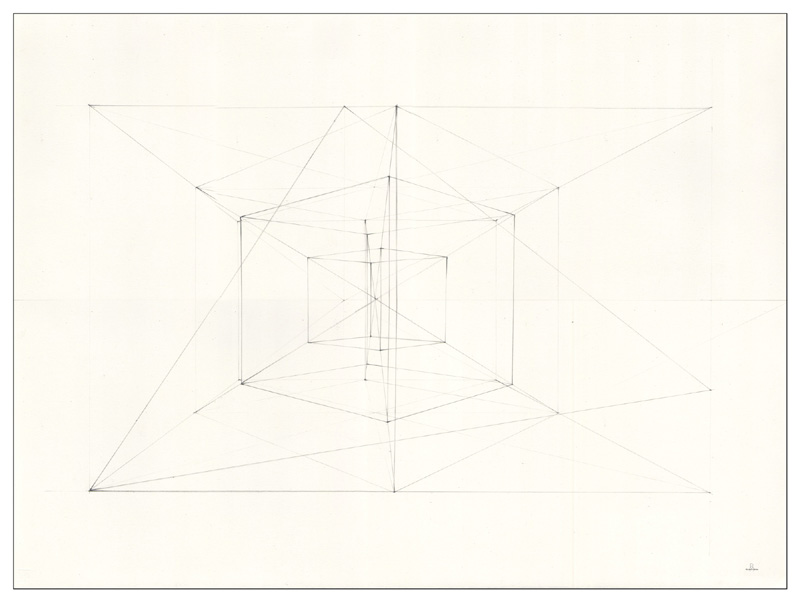

La percepción puede entenderse como el resultado emergente de mecanismos designados colectivamente como inteligencia, en sentido abstracto. Estos mecanismos no operan únicamente como funciones cognitivas interiores, ni son reducibles a sistemas, convenciones o instrumentos externos. La percepción surge en la interfaz continua entre la conciencia interior y la estructura exterior, donde la recepción sensorial, el reconocimiento de patrones y el ordenamiento interpretativo convergen mediante una atención sostenida.

Esta relación no presupone oposición entre los ámbitos interno y externo. Los procesos cognitivos y las condiciones del entorno funcionan como fuerzas co-presentes y mutuamente generativas. Las alteraciones que con frecuencia se describen como patológicas reflejan con mayor precisión desajustes dentro de esta relación recíproca, más que deficiencias intrínsecas de cualquiera de sus componentes. Cuando los marcos normativos privilegian determinados modos de atención perceptiva, la divergencia se reclasifica como desviación y la diferencia se convierte en disfunción.

Los modelos basados en la categorización o en la ubicación espectral ofrecen utilidad descriptiva, pero a menudo presuponen centros jerárquicos. Un enfoque orientado por la atención desplaza el énfasis desde la colocación comparativa hacia la orientación relacional. La coherencia perceptiva depende menos de la posición dentro de un esquema clasificatorio que de la sensibilidad ante el intercambio continuo entre el procesamiento interior y la configuración exterior.

Las pretensiones de autoridad sobre la normalidad perceptiva se debilitan al reconocerse su ubicuidad. Si la interacción entre los mecanismos cognitivos y la estructura del entorno constituye una condición universal y no un rasgo excepcional, ninguna institución, métrica o disciplina conserva legitimidad exclusiva para definir la desviación. La evaluación se vuelve contextual, las normas provisionales y la clasificación descriptiva en lugar de prescriptiva.

Desde este marco, la percepción no se mide por conformidad, eficiencia ni adaptación a sistemas dominantes. La percepción designa la capacidad sostenida de mantenerse alineada con la interacción dinámica entre la conciencia interior y la articulación exterior, sin reducir un ámbito al otro. Tal comprensión abarca la abstracción analítica, la modelación científica, el discernimiento artístico, la profundidad contemplativa y el razonamiento sistémico, sin elevar ningún modo singular de inteligencia por encima de los demás.

Considerada bajo esta luz, la percepción resiste el encierro dentro de categorías diagnósticas, culturales o jerárquicas. Lo que persiste no es un espectro jerarquizado de valor cognitivo, sino un campo de variación relacional gobernado por la emergencia, la atención y la presencia recíproca.

1

Comprender comienza por ver el mundo tal como es, antes de que cualquier afirmación o juicio determine su significado. Mi disposición se inclina hacia percibir, atender y responder, y no hacia la lucha o el impulso irreflexivo. Esa orientación actúa como una disciplina en la que la claridad y la proporción toman forma. El pensamiento, entendido así, no impone significados: los recibe mediante el intercambio vivo con la experiencia. Percibir recoge la presencia inmediata del mundo, y comprender modela esa presencia hasta convertirla en sentido. Ambos gestos nacen del mismo movimiento de la conciencia, donde la observación madura hasta volverse entendimiento. La filosofía deja entonces de ser un acto de dominio y se transforma en una forma de mirar que restablece el equilibrio entre la mente y la existencia.

2

La filosofía ha estado con frecuencia guiada por el impulso de afirmar antes que el de entender. Desde la Antigüedad hasta la modernidad, los pensadores construyeron sistemas destinados a asegurar la certeza y a proteger el pensamiento de la duda. Nietzsche heredó ese impulso y lo invirtió al convertir la voluntad en instrumento de afirmación. Su perspectiva liberó a la razón del dogma, pero también la confinó dentro de los límites de la autoafirmación. Comprender, en cambio, nace del reconocimiento de que el sentido surge en la relación. El acto de captar no depende de la fuerza, sino de la mirada. Cuando el pensamiento observa en lugar de imponer, el mundo revela su propia coherencia. De esa revelación brota la ética, porque comprender es ya entrar en relación con lo que se percibe. La comprensión no es, por tanto, pasividad: es participación activa en el despliegue de lo real.

3

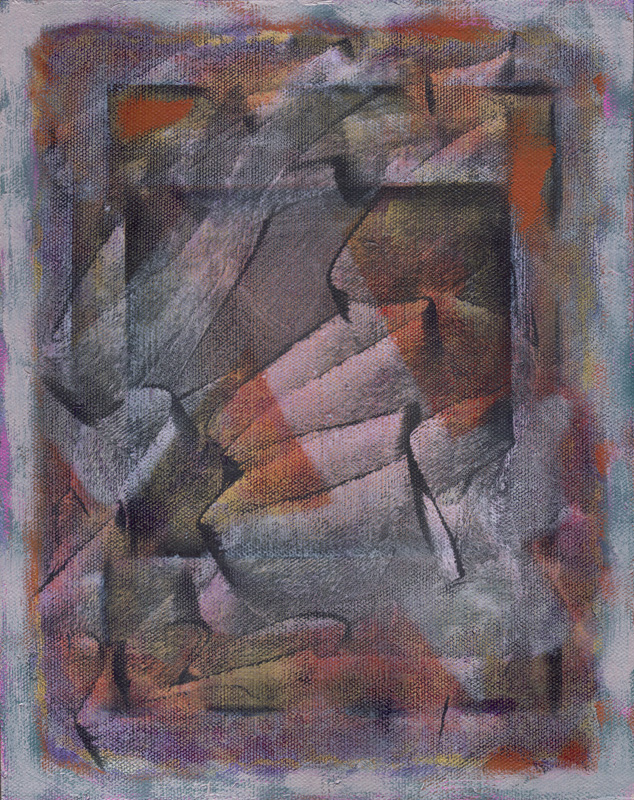

La percepción se vuelve ética cuando reconoce que todo acto de ver conlleva responsabilidad. Percibir es admitir la presencia de lo que tenemos delante—no como un objeto que deba dominarse, sino como una realidad que coexiste con la nuestra. La conciencia nunca es neutra; carga el peso de cómo atendemos, interpretamos y respondemos. Cuando la percepción permanece firme, el reconocimiento se profundiza hasta convertirse en vínculo. Un solo instante lo hace visible: al observar a una persona mayor luchar con abrir una puerta, la mente primero percibe, luego comprende y, finalmente, responde—no por impulso, sino por el reconocimiento de una condición humana compartida. El arte realiza ese mismo movimiento. El pintor, el escritor y el músico no inventan el mundo; lo encuentran a través de la forma. Cada gesto creativo registra un diálogo entre la experiencia interior y la exterior, donde comprender se transforma en reconocimiento de relación. El valor moral del arte no reside en un mensaje, sino en la calidad de la atención que sostiene.

Vivir perceptivamente exige practicar a la vez la contención y la apertura: la contención impide que la voluntad domine lo que se contempla, y la apertura permite que el mundo hable a través de sus detalles. En esa práctica sostenida, la ética deja de ser norma y se convierte en una forma de vivir con atención dentro del vínculo.

4

La vida moderna incita a la mente a reaccionar antes de percibir. La velocidad de la información, la inmediatez de la comunicación y el constante oleaje de estímulos fragmentan la conciencia. En ese clima, la voluntad irreflexiva recupera su fuerza; afirma, selecciona y consume movida por el sesgo más que por el entendimiento. Lo que desaparece es el intervalo entre la experiencia y la reflexión—la pausa en la que la percepción madura hasta convertirse en pensamiento. La vida ética, entendida como vivir con conciencia de la relación, reaparece cuando ese intervalo se restituye. Una cultura que valore la percepción por encima de la reacción puede recuperar la medida que la tecnología y la ideología suelen distorsionar. La tarea no es rechazar la innovación, sino ejercer discernimiento dentro de ella. Cada acto de atención se vuelve resistencia a la dispersión, y cada momento de silencio recupera la hondura que el ruido oculta. Cuando la percepción llega a reconocer otra conciencia como igual en su derecho a existir, el entendimiento adquiere peso moral. Ese reconocimiento exige paciencia: la disposición a ver sin apropiarse y a permanecer presente sin poseer.

5

Toda filosofía empieza como un gesto hacia la armonía. La mente busca comprender su vínculo con el mundo, pero a menudo confunde la armonía con el control. Cuando comprender sustituye a la conquista, el pensamiento redescubre su proporción natural. El mundo no es un escenario de autoafirmación, sino un campo de correspondencias en el que la conciencia se encuentra con lo que percibe. Pensar éticamente es pensar desde la relación. El acto de entender restablece la continuidad entre la vida interior y la exterior, mostrando que conocer es ya participar. Cada encuentro con lo real—cada instante de ver, oír o recordar—se convierte en ocasión para actuar con medida. La mente reflexiva no se aparta del mundo ni lo domina. Permanece dentro de la experiencia como testigo y partícipe, permitiendo que la percepción alcance su plenitud humana: la capacidad de reconocer lo que está más allá de uno mismo y de responder sin dominio. Cuando el pensamiento surge de la atención y no de la lucha, reconcilia la inteligencia con la presencia y devuelve el equilibrio sereno que la vida moderna ha desplazado. En esa reconciliación, la filosofía cumple su tarea más antigua: llevar la conciencia a la armonía con la existencia.