« Una vida entregada al arte »

*

*

In memoriam José Luis Montero

Para él, la inspiración no irrumpía—se asentaba.

Llegaba no con respuestas, sino con permiso para comenzar.

No había ritual.

Ni punto de inflexión dramático.

Solo el lienzo, el olor del óleo, la luz desplazándose por el suelo.

Un día plegándose sobre el siguiente, hasta que el trabajo se convirtió en su propio clima—

a veces despejado, a veces tormentoso, pero siempre presente.

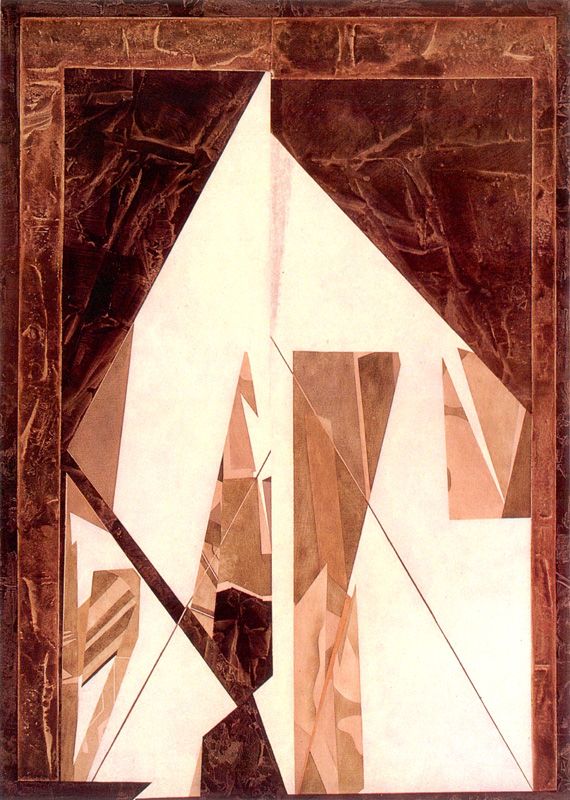

Creía en la atención, no en el dominio.

Lo que le conmovía no era cómo se lograba la pintura en un momento dado,

sino que, al ser deconstruida, tenía que recuperarla—

no por destreza, sino por necesidad—

cuando la mano se adelantaba al pensamiento,

y algo más honesto que la intención comenzaba a conducir.

Y cuando eso ocurría, le exigía todo.

Cualquiera que lo observara—

cualquiera menos él—

habría visto muy poco.

Un rastro.

Una pausa.

Un leve ajuste.

Pero en su interior, algo escuchaba—

no a sí mismo,

sino al mundo, al material, al eco de una forma aún desconocida.

No hacía obras para ser recordado,

aunque cargara cada una como a un hijo.

Las hacía para seguir con vida.

Y cuando se topaba con una pintura acabada años después,

se le agitaba el cuerpo.

No era nostalgia.

Era el olor del pigmento,

el sonido de las cerdas,

el duelo de algo casi logrado—

perdido, y luego vuelto a encontrar.

Algunos días, el trabajo fluía con cierta facilidad.

Otros, se resistía.

Aprendió a no perseguir ninguno de los dos.

Siempre comenzaba sin saber qué buscaba.

Un matiz.

Un destello de transparencia.

Una pincelada que alterara la superficie.

A menudo, el pincel quedaba suspendido en el aire,

esperando que el siguiente gesto se revelara.

A veces, no llegaba nada.

Esas piezas quedaban intactas durante semanas—

una inquietud callada en la esquina del cuarto.

Vivía junto a su silencio.

El estudio nunca estaba limpio, pero siempre ordenado.

Trapos doblados.

Tarros empañados con trementina vieja.

Paredes con siluetas suaves de lienzos pasados.

El desorden no era descuido.

Era habitado—no descuidado, sino vivido.

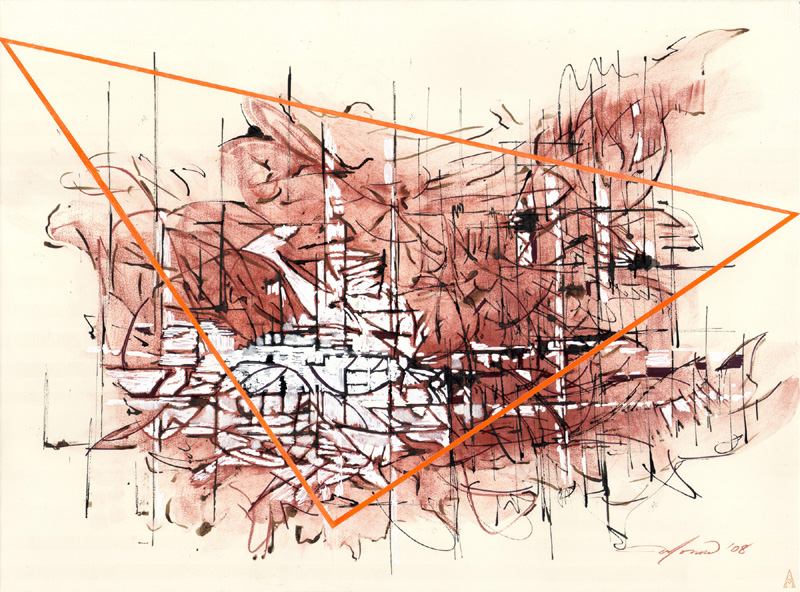

Notas sobre la armonía piramidal de Goethe colgaban junto a muestras minerales,

bocetos, círculos cromáticos, cartas rasgadas de marchantes.

No por revelación, sino por proximidad.

No todas las piezas se sostenían.

Algunas fracasaban por completo.

Otras, de forma gradual, perdiendo urgencia capa a capa.

También conservaba esas—

no como archivos, sino como recordatorios.

Donde la mano se había vuelto muda.

Donde la obra había dejado de pedir.

Y sin embargo, se convertían en plataformas—

espacios para volver, para entrar más hondo.

Sus días no tenían horario fijo,

aunque con los años surgió un ritmo—

una larga devoción, interrumpida, reanudada, sostenida.

Ahora, llegaba desde la ciudad a media mañana.

El estudio retenía el leve olor a cera y trementina,

entreverado con algo más antiguo—

polvo, tejido, memoria.

Abría una ventana si el clima lo permitía.

No por la luz, sino por el aire.

Por el movimiento.

Por el lento girar de los ventiladores como respiración.

Preparaba té.

A veces ponía a Bach, o a algún pianista,

cuyos dedos presionaban más hondo que los demás.

Otras mañanas: La estación de radio NPR;

Un poeta, un científico, alguien intentando decir lo imposible a través de lo coloquial.

Le gustaba más el intento que la declaración.

Pintaba de pie—rara vez sentado.

Algunos días se movía sin cesar entre el caballete, el fregadero y la mesa de mezclas.

Otros apenas se movía.

Solo miraba.

El almuerzo era sencillo.

Pan.

Fruta.

Un poco de queso.

A veces huevos, lentejas, sopa durante varios días.

No solía salir a comer—

no por principio, sino porque rompía el hilo.

Si estaba cansado, se tumbaba en el sofá contra la pared del fondo.

Veinte, treinta minutos.

No más.

Y al despertar, la luz había cambiado otra vez—

más oblicua, suavizada, más indulgente.

El lienzo parecía distinto.

Como si hubiese esperado su ausencia.

Las últimas horas de la tarde eran a menudo las mejores.

Recuperaba fuerzas, libre de presión.

El aire tenía una soltura nacida del saber que nadie llamaría ni golpearía la puerta.

Entonces le hablaba a la obra—

no en voz alta, sino hacia dentro.

¿Este tinte? Demasiado cálido.

¿Este trazo? Demasiado seguro.

Déjalo quebrar.

Déjalo respirar.

Déjalo hablar sin decir.

A veces el medio se resistía.

El pincel vacilaba.

Un gesto colapsaba.

No luchaba.

Le daba espacio.

Si se mantenía paciente, el ritmo volvía.

No todo llegaba a completarse.

Algunas obras quedaban abiertas—

no abandonadas, sino suficientemente terminadas.

Otras surgían de golpe, como música que suena sin levantar los dedos.

Al anochecer, limpiaba sus enseres.

Sin apuro.

Limpiaba la paleta.

Enjuagaba los frascos.

Colgaba los trapos para que se secaran.

Era una forma de dar las gracias.

No a la pintura.

Al día.

Luego, las luces apagadas.

La puerta cerrada.

Nada declarado.

Nada concluido.

Y sin embargo, algo siempre avanzaba.

El duelo también permanecía.

Vivía en la sala como el polvo—

acumulado en las esquinas, aferrado a bastidores aún desnudos,

entrelazado en sábanas viejas y blancas.

La enfermedad de su hermana llegó despacio, y luego de golpe—

mientras sonaba el Adagio en sol menor a bajo volumen en el estudio.

Pintó durante todo ese tiempo.

No para evadir, sino porque parar lo habría deshecho.

En el silencio entre pinceladas, sentía cómo se debilitaba su respiración.

A veces imaginaba que ella podía ver su trabajo desde donde estuviera.

Que cada pieza acabada llevaba una palabra que no se atrevía a decir.

Ella lo habría comprendido.

Siempre lo hizo.

Más tarde, cuando su antiguo amante murió—

solo, inesperadamente, en Berlín—

dejó de pintar por completo.

El estudio se volvió quieto de una manera a la que no podía acceder.

Incluso el lienzo se le volvió de espaldas.

Cuando regresó, fue con una paleta apagada.

Seca.

Indiferente.

La primera pincelada se quebró en dos.

La dejó así.

Y continuó.

El deseo también se había aquietado.

No desaparecido.

Solo suavizado.

En su juventud había sido urgente, incontenible.

Ahora flotaba—

un eco que venía y se iba.

No lo avergonzaba ni lo fingía.

Vivía a su lado, como se vive junto a un campo que ardió y ahora reverdece.

El duelo no interrumpió el trabajo.

Lo profundizó.

No en tema, sino en textura.

Algunas de esas pinturas parecían usuales para los demás.

Pero él sabía lo que contenían—

el peso de mantenerse firme mientras se desmoronaba por dentro.

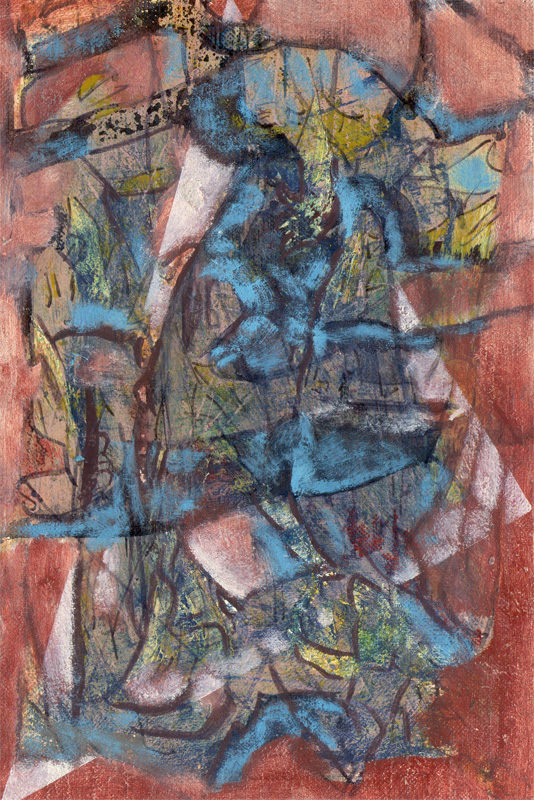

Aún ahora, algunos colores le recordaban un lecho.

Un paseo invernal.

El sonido de alguien que ya no respira.

Un gris plano.

Un azul que antes brillaba, ahora templado entre anhelo y contención.

A veces se preguntaba por esa tensión.

Pero al pintar, volvía la quietud.

Hace diecisiete años, cuando terminó la quimioterapia, los días se volvieron más callados.

No hubo triunfo.

Solo un lento retorno al ritmo—

distinto ahora.

El cuerpo había cambiado.

También la mente.

Ya no podía pintar durante horas sin fatiga.

Los gestos antes fluidos eran más pesados, más vacilantes.

No se resistía.

El estudio seguía, pero el centro de gravedad se desplazó.

Donde antes alcanzaba un pincel, ahora cogía una pluma.

Al principio, solo apuntes.

Fragmentos.

Una forma de sostener el día.

Luego llegaron las frases.

Los párrafos.

No sobre sí mismo, no directamente.

Sobre el tiempo.

La memoria.

La presencia.

Escribir se volvió un consuelo.

Una forma de dar forma a lo que el cuerpo ya no podía cargar.

Un lugar donde aún moverse, con cuidado.

No fue el fin de la pintura.

Solo una pausa.

Una migración.

La escritura exigía su propia atención, su propia paciencia.

Y en eso reconocía una devoción conocida.

A veces, el lienzo aún lo llamaba.

Permanecía intacto durante semanas.

Y un día, sin anuncio, volvía a empezar.

Las dos prácticas vivían una junto a la otra.

Algunos días, el pincel.

Otros, la página.

Sin jerarquías.

Sin arrepentimientos.

Solo la persistencia callada de una vida que aún se despliega.

No hay obra final.

Ni última palabra.

Ahora lo comprende:

una vida no se hace de cosas acabadas,

sino de gestos continuados—

huellas hechas con fe,

incluso cuando nadie mira.

Una frase iniciada.

Un color mezclado.

Un lienzo vuelto hacia la pared—

no por vergüenza, sino porque ya ha dicho lo suficiente.

Ya no se pregunta qué viene después.

Esa pregunta ya no lo inquieta.

Si algo permanece, no será el nombre,

ni el archivo,

ni siquiera los objetos.

Será la integridad callada de la atención—

la forma en que volvió, una y otra vez,

a encontrarse con el momento tal como era.

No para hacer algo duradero.

Sino para vivir, aunque fuese brevemente, en verdad.

*

Ricardo F Morin Tortolero

Bala Cynwyd, Pa., June 14, 2025

Nota del autor

Este retrato está dedicado a David Lowenberger, a José Luis Montero, a mis padres, y a Billy Bussell Thompson.

A todos los que me han enseñado que vivir con atención es ya una forma de amor perdurable.

*