*

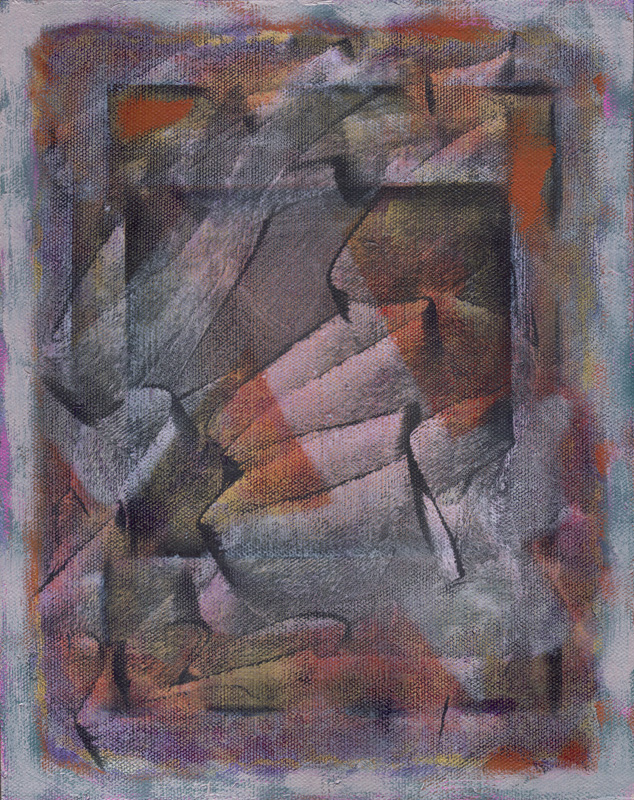

Ricardo Morin

Escena Treinta y tres: Cuando todo lo que sabemos es prestado.

Óleo sobre lienzo y tabla

38 x 30 x 1,27 cm

2012.

Nota del Autor:

Este ensayo constituye la parte final de una trilogía que comenzó con Los colores de la certeza y continuó con La disciplina de la duda. La secuencia refleja una indagación sostenida sobre cómo la certeza, la duda y la ambivalencia configuran nuestra comprensión de la realidad.

Este ensayo final nació de una inquietud íntima: el reconocimiento de que la percepción, la ambigüedad y la ambivalencia complican no sólo mi propia práctica de la escritura, sino también las condiciones más amplias en las que se da la comunicación. Aunque las reflexiones tienen un origen personal, su alcance se extiende más allá de lo individual. Escritores y lectores se enfrentan por igual a la inestabilidad del sentido; los ciudadanos en la vida pública experimentan la fragilidad de las afirmaciones sobre el significado de la verdad en un clima de desconfianza; y en nuestro presente, tecnologías como la inteligencia artificial agudizan las incertidumbres que acompañan toda expresión humana, en particular en torno a la autoría y la autenticidad.

El propósito de este ensayo no es resolver esas tensiones, sino articularlas. Su valor reside menos en ofrecer soluciones que en esclarecer las paradojas que sostienen nuestros intentos comunes de comprender la realidad.

Ricardo Morín, Bala Cynwyd, Pa., August 2025

Resumen

Este ensayo examina la percepción, la ambigüedad y la creencia como condiciones inestables que determinan el acceso humano a la realidad. Sostiene que la ambivalencia no es vacilación, sino un terreno paradójico: posibilita la búsqueda de la verdad y, al mismo tiempo, socava la certeza de haberla alcanzado. La escritura y la lectura muestran con especial claridad esta inestabilidad. El escritor interpreta las interpretaciones de los otros y descubre que el sentido es intraducible y cuestionable. Sin embargo, es a través de ese proceso como progresa el pensamiento, ampliando la comprensión incluso cuando lo comprendido no puede compartirse plenamente. Más allá de la comunicación, el ensayo plantea que la realidad misma sólo se participa en fragmentos —mediante gestos, silencios y percepciones erradas que debilitan sin cesar la línea entre apariencia y realidad. La inteligencia artificial aparece como espejo contemporáneo de esta condición, intensificando ansiedades sobre autoría y autenticidad. La ambivalencia, concluye el texto, no desvía de la verdad: es la paradoja en la que, si se manifiesta, la verdad surge de manera fugaz.

~

Percepción

La palabra percepción encierra una historia que refleja las cambiantes formas en que las culturas han entendido la realidad. Del latín perceptio, significaba en primer lugar “recibir,” “recoger,” o incluso “cosecha.” Percibir era recoger impresiones, como quien recoge grano en un campo: pasivo en la forma, pero activo en la intención.

En el pensamiento griego, la percepción estaba ligada a aisthēsis: la sensación era el contacto que uno sentía con el mundo. Aquí se situaba más cerca de las artes, de la inmediatez del sentir, que del razonamiento sistemático de la filosofía..

Durante la Edad Media, en particular en los siglos XII y XIII, los escritos de Aristóteles fueron recuperados e incorporados al pensamiento escolástico cristiano. Lo que había sido una filosofía pagana de la sensación y el entendimiento fue reinterpretado por pensadores como Tomás de Aquino dentro de un marco teológico del conocimiento. La percepción se definió como la recepción de los datos sensibles por el entendimiento, una etapa necesaria mediante la cual la sensación se elevaba a comprensión.

Con el surgimiento de la filosofía moderna, el término se fragmentó. Para Descartes, la percepción podía engañar; para Locke, constituía el fundamento de la experiencia; para Kant, estaba estructurada por categorías que tanto abrían como limitaban nuestro acceso a la realidad. Para entonces la percepción ya se había vuelto ambivalente: indispensable para conocer, pero nunca segura en su verdad.

Hoy la palabra se extiende aún más, connotando no solo sensación sino también interpretación, prejuicio y opinión. Decir “esa es tu percepción” ya no significa afirmar un contacto con lo real, sino señalar distancia, distorsión o subjetividad. La evolución del término revela una inestabilidad semántica que corresponde a la tesis del ensayo: nuestro acceso a la realidad siempre está modelado por la ambivalencia. Lo que la percepción otorga, al mismo tiempo lo desestabiliza.

La ambivalencia y los límites de la verdad

La percepción nunca es un simple acto de recibir lo que ya está ahí. Siempre está mediada por la memoria, la expectativa y la predisposición. En cada intercambio —ya sea en palabras escritas o en el silencio entre dos personas— el sentido se desplaza, inestable y provisional. De ese terreno movedizo surge la ambigüedad, y de la ambigüedad, la inquietud que hace vacilar la creencia.

Para el lector, esta inestabilidad es inevitable. Cada respuesta, incluso el silencio, está teñida de confianza o desconfianza, simpatía o recelo, apertura o cansancio. Rara vez un lector se acerca a un texto en inocencia, pues toda lectura está condicionada por supuestos que determinan la recepción de las palabras.

El autor no escapa a esta carga interpretativa. El acto de escribir no concluye con la publicación, sino que continúa en la incierta tarea de leer a los lectores. Una pausa en la conversación, un reconocimiento fugaz o la falta de respuesta pueden interpretarse como desinterés, desaprobación o indiferencia. De este modo, la escritura interpreta interpretaciones y multiplica las capas de ambigüedad hasta que el sentido de la obra aparece no solo como intraducible, sino también como cuestionable. Sin embargo, es precisamente a través de esa reflexión como la escritura prosigue, pues sin ella el pensamiento no puede desarrollarse. Al perseverar en este proceso, el escritor participa en una ampliación de la comprensión, aun cuando esa comprensión no pueda compartirse del todo.

Esta incertidumbre no es un defecto de la comunicación, sino parte de su estructura. Quien busca comprender a través de la escritura debe aceptar que la claridad siempre será provisional y que la expresión siempre quedará corta. El acto de poner un pensamiento en palabras revela la distancia entre intención y recepción, pero también abre la posibilidad de ver la realidad desde nuevos ángulos. Incluso cuando lo expresado no pueda comunicarse plenamente, el proceso mismo amplía la comprensión y profundiza la conciencia de lo parcial y cambiante.

La ambivalencia, por tanto, no es vacilación, sino la condición paradójica en la que tiene lugar la búsqueda de sentido. Une convicción y duda, el deseo de certeza y el reconocimiento de sus límites. Escribir en la ambivalencia significa seguir buscando incluso cuando el resultado no pueda comunicarse sin pérdida. Esta condición inquieta —y no la ilusión de una claridad definitiva— es lo que permite avanzar al pensamiento.

La verdad, si alguna vez se alcanza, emerge a pesar del terreno inestable de la percepción y la ambigüedad. Llegamos a ella a pesar de nosotros mismos, de nuestras tensiones y de nuestras limitaciones. No son solo los grandes errores los que debilitan la certeza: un matiz mal percibido, una pausa mal entendida o un gesto ambiguo también pueden erosionar la confianza. La experiencia cotidiana muestra que la línea entre apariencia y realidad es demasiado delgada para ofrecer seguridad duradera.

Pero esta tensión no se limita a los actos de escribir o leer. Se adentra más hondo, hasta nuestra relación misma con la realidad. La ambivalencia no es solo un rasgo de la comunicación, sino también de la existencia. Percibir implica siempre participar del mundo de manera incompleta; vivir implica hacerlo bajo condiciones de presencia parcial. A veces vemos con claridad, otras veces de manera turbia y, con frecuencia, no participamos en absoluto. Ese ritmo de presencia y retirada marca toda relación —entre personas, entre sociedades e incluso entre la humanidad y la naturaleza.

La tecnología ha agudizado nuestra conciencia de esta condición. La inteligencia artificial, por ejemplo, dramatiza la inestabilidad ya presente en la percepción humana. Como herramienta, permite refinar la expresión pero también amplifica las dudas sobre la autoría y la autenticidad. Como espejo, refleja la ambivalencia más profunda que la precede y que configura toda mediación. Así, la IA no disminuye el pensamiento, sino que magnifica la inquietud que acompaña todo acceso humano a la realidad: la sensación de que lo ofrecido es incompleto, poco fiable y nunca plenamente participativo.

La tarea, entonces, no consiste en eliminar la ambigüedad, sino en reconocerla como parte de la propia realidad. La percepción es interpretativa, la creencia es inestable y la desconfianza es una compañera constante. La ambivalencia no es un desvío de la verdad, sino el camino por el que la verdad —si llega— ha de transitar. El desafío no es restaurar una certeza que nunca existió, sino aprender a vivir en la participación parcial, aceptar que lo que llamamos realidad siempre se alcanza por fragmentos.

En este sentido, la percepción, la ambigüedad y la creencia permanecerán siempre inestables. El escritor no puede controlar cómo se leen sus palabras, ni el lector puede dominar por completo lo que se quiso decir. Nadie puede reclamar la posesión plena de la realidad. Toda relación con el mundo se sostiene en condiciones frágiles, donde la apariencia y la realidad se rozan sin llegar a coincidir. Si la verdad aparece, lo hace de manera breve e incompleta, surgiendo únicamente a través de la ambivalencia. Pero la ambivalencia es en sí misma una condición paradójica: sostiene nuestra búsqueda de la verdad al mismo tiempo que socava la certeza que anhelamos poseer.

Bibliografía anotada

- Arendt, Hannah: La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993. (Arendt analiza la acción, el trabajo y la labor como formas distintas de relacionarse con la realidad. Su distinción entre apariencia y realidad, y su insistencia en que la verdad surge de la actividad compartida, se vinculan directamente con el tema del ensayo sobre percepción y ambivalencia.)

- Gadamer, Hans-Georg: Verdad y método. Salamanca: Sígueme, 1997. (En este texto fundamental de la hermenéutica, Gadamer muestra cómo la comprensión nace de la interpretación y no de la objetividad. Su idea de que la verdad se alcanza en diálogo refuerza la afirmación del ensayo de que la verdad aparece “en la ambivalencia y no más allá de ella.”)

- Girard, René: Mentira romántica y verdad novelesca. Madrid: Anagrama, 1985. (La teoría del deseo mimético de Girard expone cómo la interpretación, el deseo y el malentendido estructuran las relaciones humanas. Su análisis subraya la fragilidad de la creencia y la inestabilidad de la frontera entre apariencia y realidad.)

- Nussbaum, Martha: Emociones políticas: por qué el amor importa para la justicia. Barcelona: Paidós, 2014. (Nussbaum sostiene que las emociones públicas—como el amor, la compasión y la solidaridad—son esenciales para sostener la justicia. Sus aportes muestran cómo la creencia es frágil y depende de la interpretación, en sintonía con la preocupación del ensayo por la confianza, la ambivalencia y la participación humana en lo real.)

- Turkle, Sherry: En defensa de la conversación. Barcelona: Ático de los Libros, 2016. (Turkle investiga cómo la tecnología mediatiza las relaciones y las percepciones humanas. Su enfoque presenta a la IA como espejo de la duda, demostrando cómo la mediación posibilita el vínculo y a la vez erosiona la autenticidad—una idea central en el ensayo.)